Martin Kilchmann ist Weinpublizist und Autor zahlreicher Bücher. Von 2014 bis 2018 war er Chefredaktor des Genussmagazins Falstaff. Er lebt in Hergiswil NW.

Den Wein gibt es seit Menschengedenken. Er hat seinen Ursprung in den frühen Kulturen des Ostens und ist älter, als es Schriftzeichen belegen.

Immer war er ein berauschendes, durch Vergärung von Trauben hergestelltes Getränk. Heute ist er – gerade auch als Schweizer Wein – so gut wie nie zuvor. In seiner Frühgeschichte galt lange Persien als Geburtsstätte der Weinkelterung. Funde von 9000 Jahre alten Tongefässen in der chinesischen Provinz Henan rückten aber inzwischen den fernen Osten ins Blickfeld. Die Behälter enthielten nämlich Überreste eines vergorenen Getränks aus Reis, Honig und Trauben. Es existiert also bis heute kein gesichertes Wissen über den Ursprung.

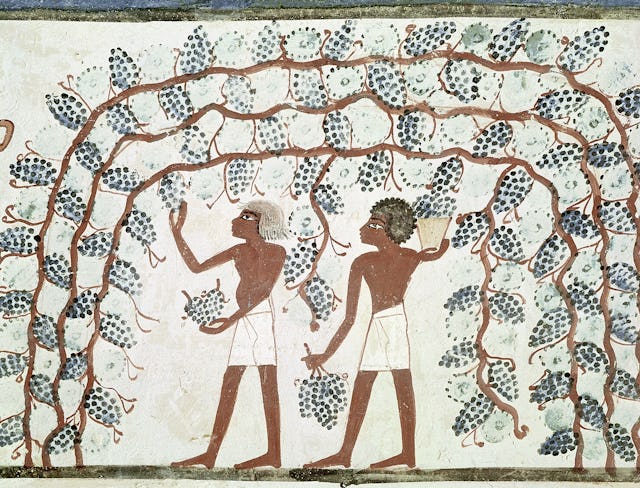

Unbestritten ist, dass Reben und Wein über Ägypten der Pharaonenzeit zu den Phöniziern fanden, die 1100 v. Chr. den Mittelmeerraum besiedelten, abgelöst von den Griechen, die wiederum 350 Jahre später den Rebensaft nach Italien brachten – nach Oenotria, der «Heimat des Weins», wie sie Italien nannten. Die Römer betrieben den Weinbau dann im richtig grossen Stil und exportierten ihn auf ihren Eroberungszügen über Frankreich, Zentraleuropa bis nach England.

Wie muss man sich den Wein der Antike vorstellen? Er hatte nicht viel mit unserem vergorenen Rebensaft zu tun. Er war mit Honig, Gewürzen und Kräutern aufbereitet und wurde mit Wasser oder Meerwasser vermischt getrunken. Darüber hinaus war er immer Bestandteil rituell-religiöser Praktiken. In der antiken Mythologie repräsentieren Gilgamesch (Babylonien), Osiris (Ägypten), Dionysos (Griechenland) oder Bacchus (Rom) den Wein und den Wein-genuss. Im Alten Testament tritt Noah als erster Winzer auf, und im Christentum symbolisiert der Wein in der Eucharistiefeier das Blut Jesu.

Vermutlich liess diese Funktion als Messwein den Weinbau nach dem Zerfall des Römischen Reiches und der finsteren Epoche des Frühmittelalters überleben. Die Klöster betrieben ihn im Mittelalter mit vorbildlicher Akribie und einem bewundernswerten Gespür für die guten Reblagen.

Federführend waren zunächst die Benediktiner aus Montecassiano in Italien und Cluny im Burgund. Ab dem 12. Jahrhundert übernahmen die Zisterzienser von der Abtei Cîteaux unweit der burgundischen Côte d’Or die Aufgabe der Restaurierung der europäischen Weinberge. Die Produktion wurde zunehmend angekurbelt, der Wein avancierte zum Volksgetränk, zum unverzichtbaren Nahrungsmittel, ja zum Wasserersatz angesichts der chronischen Unsauberkeit in den Städten.

Martin Kilchmann ist Weinpublizist und Autor zahlreicher Bücher. Von 2014 bis 2018 war er Chefredaktor des Genussmagazins Falstaff. Er lebt in Hergiswil NW.

Blenden wir an dieser Stelle auf die Schweiz. Der Beginn des helvetischen Weinbaus wird allgemein auf die römische Epoche zurückgeführt. Er ist allerdings schwach dokumentiert. Im Frühmittelalter sorgten burgundische Mönche für die Verbreitung des Rebbaus in der Romandie und der Deutschschweiz. Im Hochmittelalter war kein Landesteil mehr ohne Weinberge. Wie anderswo war Wein ein günstiges Nahrungsmittel. Um 1600 mussten gar Tropfen aus dem nahen Ausland importiert werden, um den Binnenkonsum zu befriedigen.

Die Entstehung des modernen Weins in Europa verdankt sich der Erfindung von stabileren Flaschen, von Korken und Korkenziehern im 17. Jahrhundert. Es setzte sich die Erkenntnis durch, dass Weine in festen Flaschen länger stabil blieben, ja sich vorteilhafter entwickelten als in Holzfässern. Die Geburt der klassischen Weine in Bordeaux und Deutschland fällt – Zufall oder nicht – mit der erwachenden Konkurrenz anderer Getränke und Genussmittel zusammen: Aus Südamerika kam die Schokolade, aus dem Orient der Kaffee, aus China der Tee. Die Niederländer erfanden die Kunst der Destillation, Bier wurde mittels Hopfen haltbarer, und das Wasser in den Städten sauberer dank der Verlegung neuer Leitungssysteme.

Die zwei weiteren essenziellen Revolutionen auf dem Weg zum modernen Wein ereigneten sich erst wieder zu Beginn des 20. Jahrhunderts: Louis Pasteurs Forschungen zur Mikrobiologie veränderten die Kellertechnik, indem sie die Gärung kontrollierbar machten. Und in Bordeaux, Montpellier, Geisenheim, Davis (Kalifornien) und Roseworthy (Australien) entstanden Institute für Önologie zur Lösung der vielen Probleme des Weinbaus und der Weinerzeugung nach der monumentalen Erschütterung durch die Reblaus und die beiden Pilzkrankheiten Echter und Falscher Mehltau.

«Wer heute den Schweizer Wein belächelt, ist kein Snob, sondern ein Ignorant»

Auch die Schweizer Weinberge litten unter diesen Rebenkrank-heiten. Zwischen 1874 und 1898 dezimierten sie die Rebfläche drastisch. Die Eröffnung des Gotthard-Eisenbahntunnels 1882 ermöglichte preiswerte Importe aus Italien. Es setzte die Agonie ein. Erster Weltkrieg und Weltwirtschaftskrise leisteten ebenfalls ihren Beitrag zur Reduktion der Anbaufläche, die bis 1932 von ehemals 35 000 Hektar auf 12 000 Hektar einbrach. In den 70er-Jahren kurbelte die gute Konjunktur den Inlandkonsum wieder an, die Rebfläche stieg auf 15 000 Hektar, auf welchem Niveau sie sich seither stabilisiert hat.

Nicht nur stabilisiert, sondern dramatisch verbessert hat sich in jüngster Vergangenheit die Güte der Schweizer Gewächse. Am Anfang dieser Qualitätsrevolution standen zwei Ereignisse. Sie rüttelten den selbstzufrieden vor sich hindämmernden Weinbau auf –vielleicht nicht so schockartig und tiefgreifend wie in Österreich der Glykolskandal, aber doch durchaus folgenreich. Anfang der Achtziger-Jahre sorgte eine Chasselas-Schwemme für übervolle Keller, Absatzprobleme und Deklassierungen. Im Rebberg setzte sich die Mengenbegrenzung durch. Und 2001 fiel der Heimatschutz des Schweizer Weins: Die protektionistischen Zölle für weisse- und rote Importweine wurden aufgehoben. Die Schweizer Winzer standen plötzlich im rauen Konkurrenzwind, dem sie nur mit rigoroser Qualitätsverbesserung widerstehen konnten.

Parallel zu diesen zwei einschneidenden Veränderungen trat eine neue Generation von Winzerinnen und Winzern auf den Plan – besser ausgebildet als ihre Väter, kosmopolitischer dank horizonterweiternden Weinreisen, gewillt, sich mit den besten ausländischen Tropfen zu messen. Sie konnte auf eine grosse Vielfalt von wertvollen Rebsorten zurückgreifen, gewachsen in verschiedenen Klimazonen und auf unterschiedlichen Böden.

Heute, wo der Begriff «Terroir» so populär geworden ist – er definiert sich als Summe aller Bestandteile, vom Mesoklima, über Exposition, Geologie, Bewirtschaftungsmethode, Kellertechnik bis zur Handschrift des Winzers –, wissen sie mit solchen Pfunden trefflich zu wuchern und erzeugen in allen Weinbaugebieten authentische, differenzierte Nischen-Gewächse, die den Spruch von der Globalisierung der Weinwelt Lügen strafen. Darüber hinaus zählen die Schweizer Weinbauern bis jetzt zu den Gewinnern der Klimaerwärmung.

Das wird sie auch in diesem für einmal schwierigen Weinjahr 2021 mit Spätfrost, Hagel und wochenlangem Regen, was zu Pilzbefall und kolossalen Ernteeinbussen führte, nicht darin hindern, wiederum viele grossartige, lagerfähige Weine zu keltern. Komplexe Deutschschweizer und Neuenburger Pinot noirs, elegante Tessiner Merlots, süffige und dennoch nicht banale Chasselas und jede Menge weisse und rote Spezialitäten aus allen Landesteilen, die nirgendwo anders auf der Welt zu finden sind.

Der erneut stattfindende Generationenumbruch (auf die ehemaligen Erneuerer folgen reihum nicht weniger ehrgeizige Töchter und Söhne) schützt vor dem Versinken in Selbstgefälligkeit. Zudem pushen immer mehr Sommelières und Sommeliers, immer mehr engagierte Weinhändlerinnen und Weinhändler die Schweizer Weine auf ihren Weinkarten und in ihrem Sortiment, sodass fast schon abgedroschen tönt, wer einmal mehr sagt: Wer heute den Schweizer Wein belächelt, ist kein Snob, sondern ein Ignorant.

Mit themenspezifischen Specials, welche als zusätzlicher Zeitungsbund erscheinen, bietet die Sonntags Zeitung ihren Lesern regelmässig einen attraktiven Mehrwert.